夢二生家記念館・少年山荘で大正ロマンを代表する画家・竹久夢二の原点に触れる

明治、大正、昭和にかけて「美人画」挿し絵で一世を風靡した竹久夢二。

夢二郷土美術館(本館)が岡山後楽園の近くにありますが、今回は瀬戸内市邑久町にある夢二生家記念館・少年山荘に行ってきました。夢二生家記念館は夢二が実際に幼少期を過ごした家で、少年山荘は夢二の東京のアトリエ兼住居を再現した建物です。夢二のふるさとへの思いや、美しい作品を生み出した和洋折衷の暮らしぶりがわかり、見どころたっぷりでした。

- ライター

- こばん(小林美希)

- 掲載日

- 2021年6月29日

夢二生家記念館

夢二生家記念館は、夢二が数え年の16歳で神戸中学に進学するまで家族と暮らしていた生家です。建物は夢二一家が九州へ転居したあとは人手に渡っていましたが、地元の方のご協力のもと、夢二郷土美術館が譲り受けることに。

修復され1970年に夢二郷土美術館分館として一般公開されるようになりました。2019年3月には茅葺の葺き替え、展示の充実・カフェ新設などを行い「夢二生家記念館」としてリニューアルオープンしました。

中には作品や資料が展示されており見学することができます。入場料は夢二生家記念館と少年山荘を見学できて、大人600円・中高大学生250円・小学生200円。

築250年以上と推定される茅葺屋根と土塀の家屋がきれいに保存されています。

庭には川舟が展示されていました。夢二生家記念館のまわりは今でも田園風景が広がっています。夢二が幼い頃は、水路のあちこちでこういった川舟が行き交っていたそう。

受付を済ませて中に入ると、大きな土間が第一展示室となっており、夢二や美術館についての資料を見ることができます。

また、大正初期の夢二の代表作「童子」が展示されていました。大きな椿の木を囲んで仲睦まじく遊ぶ様子。着物の描写も素敵です。邑久町での自分の幼少期を思い起こしながら描かれたといわれています。

靴を脱いで玄関を上がると広間があり、映像上映を見学することができます。

磯田道史が紐解く竹久夢二(short.ver)

夢二生家記念館で特にチェックしてほしいのは、夢二がこども時代を過ごした部屋です。

小さな部屋の窓には「竹久松香」姉の名前が鏡文字で書かれています。

夢二が11歳のときにお嫁に行った姉。その名前を鏡文字で書くことで「帰ってきて」という思いを込めたといわれています。姉を慕い、さみしく思っていた夢二の気持ちが見てとれます。

ミュージアムカフェ&ショップ「椿茶房」

オリジナルの夢二グッズの販売はもちろん、善哉美作番茶セット(ぜんざい+美作番茶+山椒昆布)、抹茶お点前体験セット(季節の和菓子+抹茶)などが味わえます。

夢二郷土美術館(本館)の「art café 夢二」が洋風なのに対し、「椿茶房」は和の空間とメニュー。対照的ですが、どちらも夢二らしさを感じられる空間だと思いました。さすが和洋折衷の大正ロマンの作家です。

少年山荘に行くまでの道(夢二ふるさと公園)

こちらは「茂次郎橋」。「花のお江戸ぢゃ夢二と呼ばれ 郷里(くに)にかへれば へのへの茂次郎」と書かれた看板が。

夢二の本名は「茂次郎」だそう! ふるさとでは茂次郎と呼ばれていたことへの懐かしさが読みとれます。

「泣く時はよき母ありき 遊ぶ時はよき姉ありき 七つのころよ」という歌碑もありました。

幸せな幼少期を思い起こす気持ちが読み取れます。

優しい理解者だった母や姉への夢二の思いは、美人画などの作品の原点といわれているのです。

少年山荘

こちらはお座敷。ハイカラで夢二の作品に出てきそうな部屋です。

夢二はこんな素敵な空間で暮らし、創作活動を行っていたのですね。驚くというよりは納得するような場所でした。

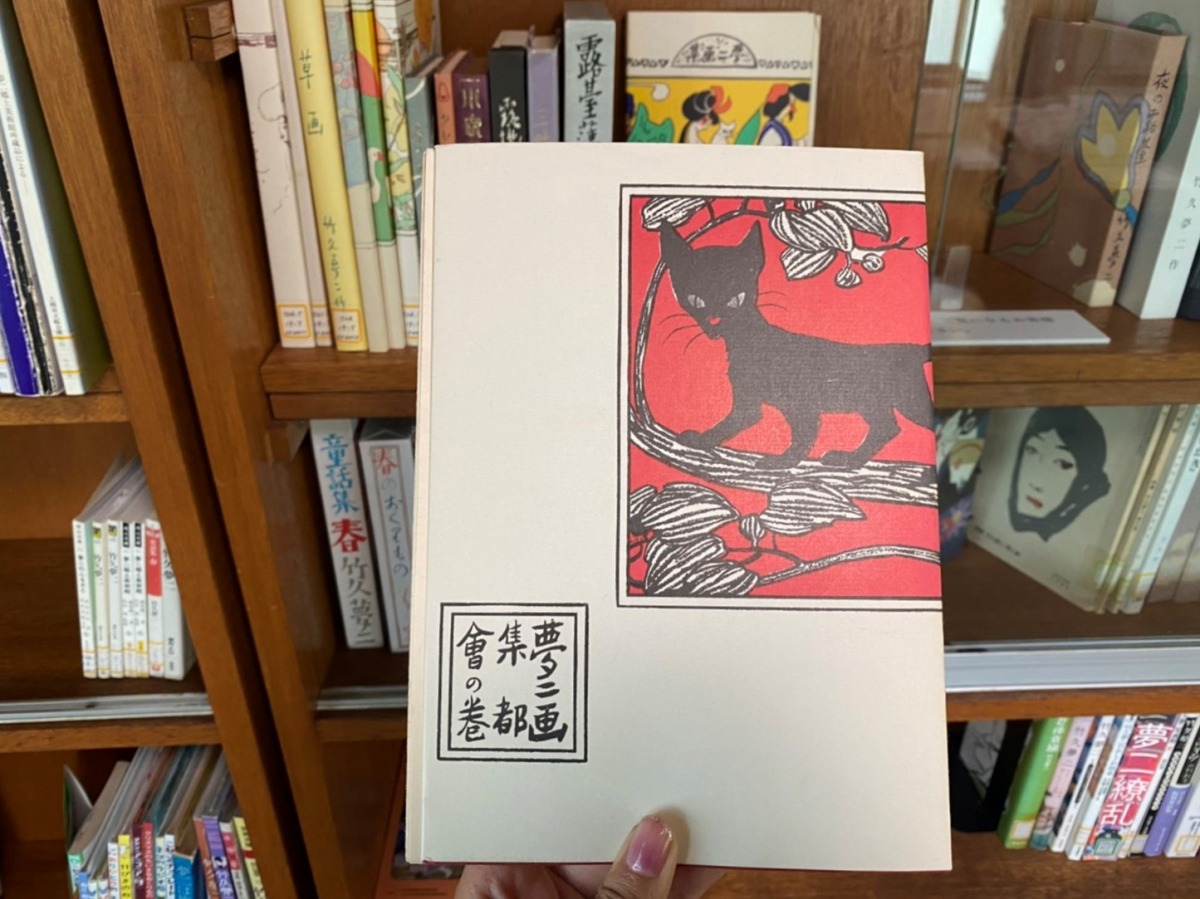

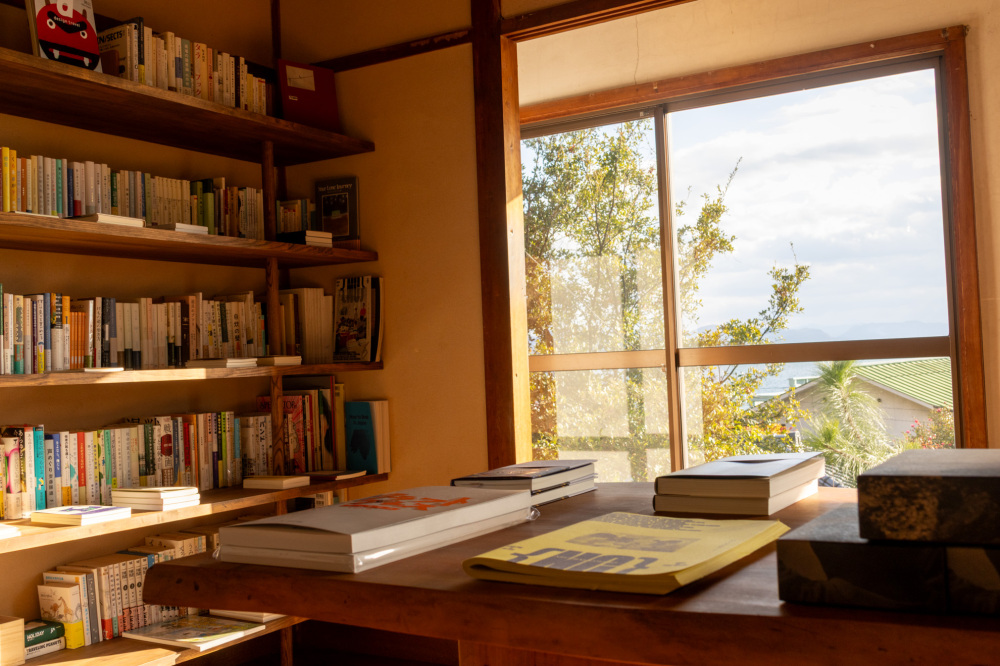

もうひとつおすすめの部屋が、玄関の横の応接間。夢二の本やデジタルアーカイブを閲覧できます。

消しゴムはんこなどのワークショップで、ハンカチやバッグを作ることもできます。

おわりに

夢二生家記念館では夢二がふるさとに寄せる愛情を感じることができました。

少年山荘では和の美しさも洋の美しさも愛し、暮らしに取り入れていた夢二について知ることができました。

建物の中のすばらしい世界観は、写真でどれだけ伝えることができたか自信がありません。ぜひ実際に訪れて夢二ワールドを体感してみてくださいね。

地図

- 夢二生家記念館

- 少年山荘

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。